転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【社会】女性神職 活躍の時代 後継難で 会社員の夫に代わり

【社会】女性神職 活躍の時代 後継難で 会社員の夫に代わり

2017/08/28

伸びる求人 出雲大社も初採用

全国の神社で神職として働く女性が増えている。この20年で1.6倍以上に増え全体の15%強を占める。後継者難から、地域の小さな神社で宮司となるケースだけでなく、最近では規模の大きな神社で女性神職を採用する動きがあり、かつて「男性の聖域」だった神社にも女性の活躍が目立っている。(森田真奈子)

愛知県岡崎市の6所神社の宮司大竹いつきさん(63)は10年前から、職務上の知識を深め、疑問や悩みを共有しようと県内の女性神職たちと定期的に勉強会を開く。神職になったばかりの20代から、60代のベテランまで毎回25人ほどが集まる。

彼女たちが神職に就いた経緯はさまざま。大竹さんは結婚で神社に嫁いだが、13年前に宮司の夫を亡くしたため後を継いだ。同じ神社で働く藤田恵理さん(26)は日本の歴史や伝統文化への興味から神職の資格が取れる皇学館大(三重県伊勢市)に入学し、大学の求人票を見て就職。実家の神社を継いだ若い女性、神社の家に嫁いだ後、会社員の夫の代わりに宮司になった人も目立つ。

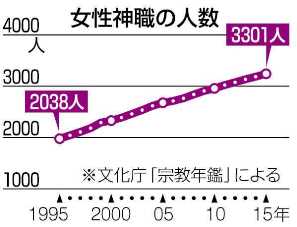

文化庁「宗教年鑑」によると、神社本庁に加盟する神社の神職は2015年に約2万1000人。20年前と比べると男性は六百人近く減ったが、女性は毎年平均で60人以上増え、約3300人になった。

大竹さんは「かつては神社に男子がいないと養子を取ったが、最近は女子や女性の親族が継ぐ家が増えた」と話す。毎年約百人の学生が神職の資格を取る皇学館大神職課程でも、年間150件ほどの神職の求人のうち、女性対象は4年前まで10件程度だったが、この数年で急増。15年は28件、16年は33件になった。

神職課程では毎年約2割の卒業生が女子学生。神職養成部で10年以上、就職支援をしてきた石井世津子さん(51)は「この2~3年は女性の就職を検討したいという回答が増えた」と変化を実感。就職を希望する学生も身内に神社関係者がいない人が7割を超える。「小規模な神社で女性が活躍する姿に接する機会が増え、採用側も学生側も意識が変わってきたのでは」と推測する。

規模の大きな神社では、伊勢神宮(三重県伊勢市)や熱田神宮(名古屋市熱田区)に就職した女性はいないが、出雲大社(島根県出雲市)は今年、皇学館大卒の女性を初めて神職として採用。人事担当者は「志ある女子学生がたくさんいるのに奉職先が少ないと聞いた。神社としてもやる気に応えたい」と話している。

◇

巫女と間違われ 「丁寧」好印象も

学習院大非常勤講師の小平美香さん(50)によると、古代から女性を含め家族ぐるみで神事に奉仕することはあったが、明治から戦前までは政府の政策で女性が神職になることは認められなかった。女性が神職として男性と同じ仕事をするようになったのは戦後。男性神職の戦死などにより、妻らが神職に就くようになった。

女性神職は増えたとはいえ、まだ少数派。六所神社の勉強会の参加者の一人は「巫女(みこ)と間違えられたり、地鎮祭で出席者に驚かれたりする。神職は男性というイメージが強い」。高齢男性が多い地域の役員らとの酒席もあり、付き合い方で難しさを感じるという。

愛知県刈谷市の洲原神社の宮司日高郁美さん(48)はまだ女性の少なかった20年以上前、神職に就いた。「地域の皆さんが理解してくれたおかげで困ることはなかった」と振り返る。最近は「女性は珍しいけど、丁寧な印象」と言われるという。地域の小さな神社では学区単位の祭りなど住民との協力が不可欠。「男女の問題より、地域になじみのない人が神職になる方が難しいだろう」と話す。

【神職】 神社本庁に加盟する神社で神職(宮司、禰宜=ねぎ=など)になるには、皇学館大か国学院大(東京)の神職課程を修了するか、各県の神社庁などが開く講習会を受講する必要がある。全国の神職は約2万人だが、神社は約8万社あり、複数の神社で宮司などを兼務する人も多い。

- 勉強会に集まり神事の作法などを学ぶ女性神職=愛知県岡崎市内の六所神社で

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人

- 2025/07/18

- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ

- 2025/07/08

- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入

- 2025/06/20

- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を

- 2025/06/13

- 【くらし】介護離職防げ 企業の挑戦 名古屋鉄道 相談窓口や休暇 拡充

- 2025/05/22

- 【くらし】年30人死亡 職場の熱中症防げ