転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト

- 中日しごと情報HOME>

- 就職・転職ニュース>

- 【生活図鑑】年金入門編 あなたの場合は?(No.320) 職業によって違う公的年金制度

【生活図鑑】年金入門編 あなたの場合は?(No.320) 職業によって違う公的年金制度

2010/08/01

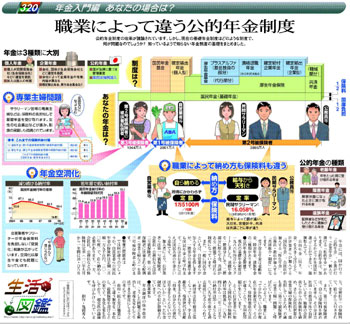

公的年金制度の改革が議論されています。しかし、現在の基礎年金制度はどのような制度で、何が問題なのでしょうか? 知っているようで知らない年金制度の基礎をまとめました。

年金には、国が行う「公的年金」、企業が行う「企業年金」、個人で掛ける「私的年金」があります。公的年金は、加入するかどうかを国民が選ぶことができない、強制加入です。

公的年金(以下、年金)を大きく分けると、自営業者らが加入する「国民年金」、会社員が加入する「厚生年金」、公務員・教員が加入する「共済組合・制度」になります。

受け取る年金は老齢年金、障害年金、遺族年金の三種類があります。

●公的年金は2階建て

現在の基礎年金制度は一九八六年四月からスタートしました。基礎年金を一階部分として、二階部分に厚生年金、共済がある二階建てと呼ばれる制度になっています。

また、一般に国民年金といえば、自営業者らが加入する年金を指しますが、一階部分の基礎年金も国民年金と呼ばれます。これはおおまかに言えば国民共通の年金という意味です。

加入者により、自営業者らは第一号被保険者、会社員・公務員などは第二号被保険者、第二号被保険者に扶養される配偶者(専業主婦など)を第三号被保険者と呼びます。

●制度の問題点は

では何が違うのでしょうか。自営業者らの国民年金の保険料は定額(月額一万五千百円、二〇一〇年度)で、自ら納める必要があります。一方、会社員、公務員などの保険料は定率(一〇年九月から一年間は16・058%、労使折半)の保険料で、給与から天引きされています。

また、第三号被保険者は、自らは保険料を納めていません。その分は会社員・公務員全体で負担しています。独身の会社員なら自らの保険料を納め、さらに会社員世帯の専業主婦の保険料も一部負担しているため、不満も多く「第三号被保険者(専業主婦)問題」と呼ばれています。

このように、職業によって分かれているのが現在の年金制度です。そのうえ、保険料徴収の方法が違うことで、空洞化問題が生じています。

とくに自営業者らの加入する国民年金の保険料納付率は低迷し、〇九年四月から一〇年二月までの納付率は59・4%となり、〇九年度全体でも過去最低になるとみられています。

納付率は若年層ほど低くなっています。少子高齢化で、現役世代が高齢者を支えきれなくなり、「将来、自分たちの世代は年金をもらえないのではないか」といった年金制度への不信が指摘されています。

●改革案も

年金制度の抜本改革は、こうした問題点を解消し、老後を安心して生活できる制度にしようとの考えです。

政府・民主党は職業によって違う制度を一本化し、最低保障を設けるとの案です。各党も案を出しており、超党派の議論も呼びかけられています。

制作・亀岡秀人

転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから

- 2025/09/11

- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう

- 2025/09/09

- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?

- 2025/08/29

- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」

- 2025/08/27

- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意

- 2025/08/22

- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申

- 2025/08/14

- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査

- 2025/08/13

- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人

- 2025/07/18

- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ

- 2025/07/08

- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入

- 2025/06/20

- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を